Seminario Internacional de Economía Circular

El 17 y 18 de junio de 2025, se desarrolló con éxito el evento más grande de economía circular del Ecuador organizado por Fundación ACRA, la Universidad de las Américas (UDLA), el Grupo Acosta, la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos (NPAP-Ecuador), WWF Ecuador y el financiamiento del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) en el marco del proyecto Futuro Circular. El evento reunió a expertos y expertas nacionales e internacionales para difundir y generar debate sobre los aspectos relevantes de la economía circular dentro de la coyuntura del país. De esta manera, se buscó promover proyectos de desarrollo territorial, productivo, política pública y cambio de comportamiento de la sociedad.

Cuenca, Ecuador, acogió a más de 350 actores en este evento clave de diálogo y acción, reuniendo así a líderes del sector público, empresarial, académico y miembros de la sociedad civil para debatir y cocrear soluciones sobre tres temas urgentes para el desarrollo sostenible del país: la gestión del agua, la circularidad de los plásticos y las herramientas de medición para mipymes.

Este seminario representó una evolución en la conversación nacional sobre sostenibilidad. El evento combinó ponencias magistrales, paneles de discusión con experiencias locales e internacionales, y talleres prácticos para cocrear rutas de acción y compromisos. Sus resultados alimentarán las mesas del Foro Nacional de Economía Circular que promueven la continuidad del diálogo y la implementación de soluciones a largo plazo.

*Video Seminario Internacional de Economía Circular Ecuador*

ATUK y Fundación Binara participaron en el eje de ECONOMÍA CIRCULAR PARA PROTEGER EL AGUA.

Contexto:

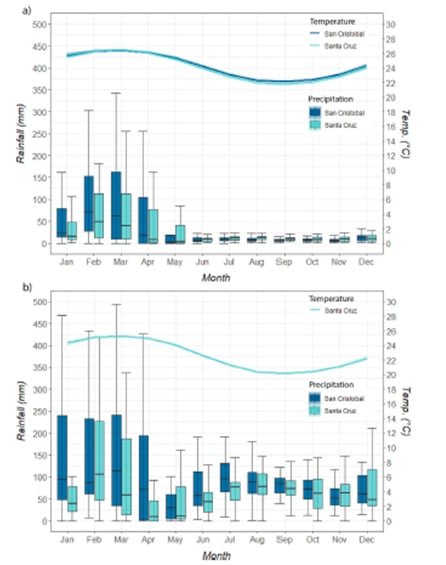

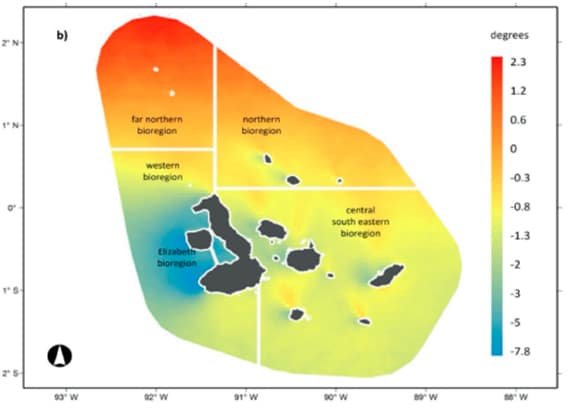

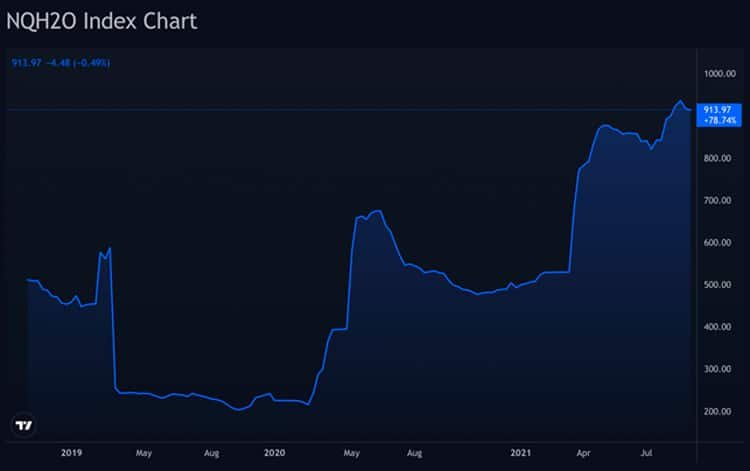

Ecuador, en el 2024, sufrió una de las peores sequías registradas que llevaron al país al borde de la devastación. Este problema no solo afectó gravemente a la provisión de agua para el consumo humano y para actividades productivas, sino también, a la matriz energética que basa gran parte de su funcionamiento en tecnología hidroeléctrica.

El desperdicio de agua es alarmante en Ecuador. Según la Agencia de Control y Regulación de Agua (2023), las empresas municipales de agua potable y alcantarillado registran un desperdicio de 8 millones de m3 de agua potable cada año. Mientras que el INEC (2021), señala que solo el 79 % de hogares tienen acceso a este recurso. El desperdicio de agua representa USD 320 millones al año. A todo esto, debe sumarse la enorme capacidad de contaminación de fuentes y cuerpos de agua por las descargas residuales provenientes de hogares, industrias, sectores productivos y servicios.

La economía circular del agua se plantea como un enfoque innovador y necesario en medio de la demanda de recursos naturales a nivel global, ya que aborda la importancia de preservar y gestionar de manera sostenible un recurso finito. La economía circular del agua se basa en el principio de que el uso sustituye al consumo, y que los recursos se recuperan o se generan dentro del ciclo del agua. Algunos de sus beneficios son:

- Reducción de los costos de gestión del agua

- Minimización de la contaminación del agua

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

- Preservación de los recursos hídricos naturales

El Libro Blanco de Economía Circular del Ecuador propone un enfoque prioritario en el cierre de los ciclos hídricos, entre las acciones más relevantes que el país debe abordar.

Objetivos del Eje de Economía Circular para el Agua

Generar conocimientos sobre la aplicación de los principios de la economía circular en la gestión sostenible del agua.

Enfoques

- Desafío global: asegurar la seguridad hídrica de manera sostenible en todos los sectores responsables del uso del agua.

- Aspectos prioritarios: salud humana (acceso y provisión de agua potable, saneamiento, calidad del agua); producción e industria; generación de energía.

- Fases del ciclo del agua para la economía circular (eficiencia en la gestión y uso del recurso):

1. Captación y abastecimiento;

2. Utilización y aprovechamiento;

3. Reintegración, restauración y recarga. - Economía Circular: como una estrategia aplicada a la gestión del agua para garantizar acceso seguro, conservación y reducción de impactos ambientales, y promoviendo a la par la resiliencia de los sistemas hídricos.

*Video del Panel de Economía Circular para el Agua*

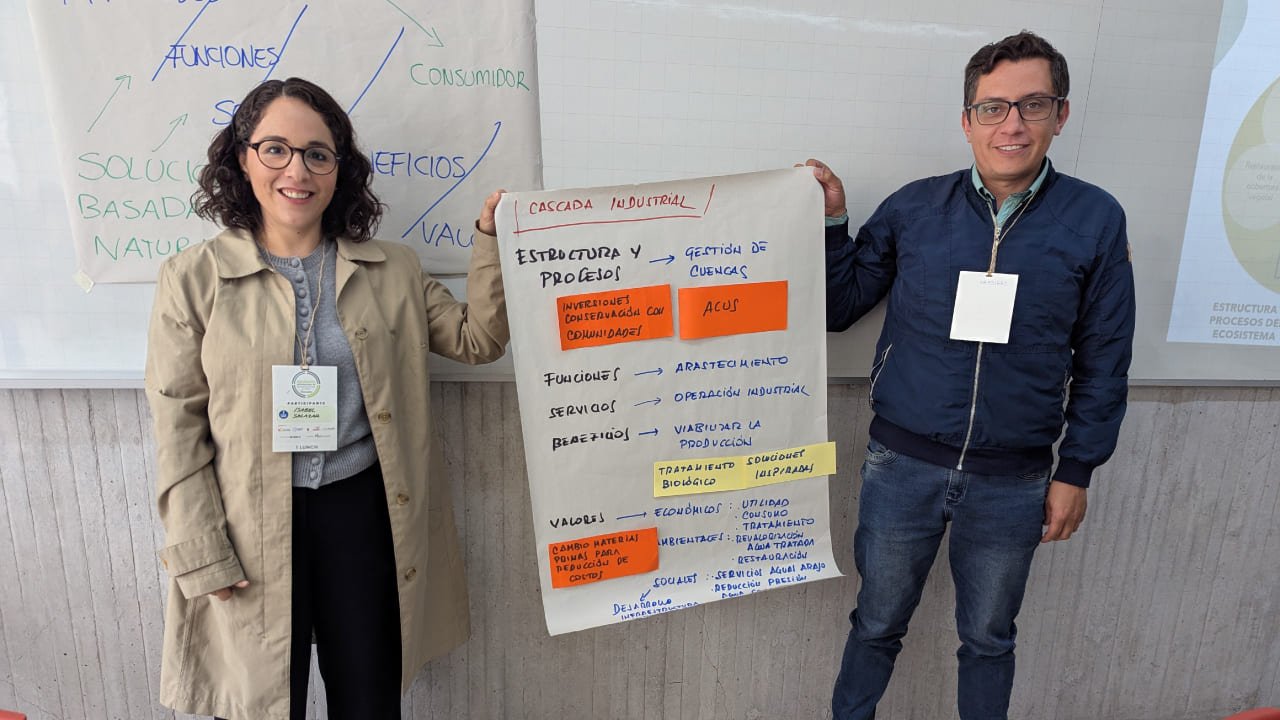

Taller:

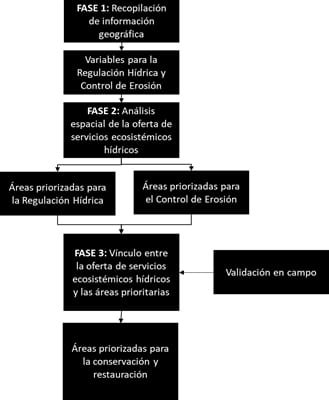

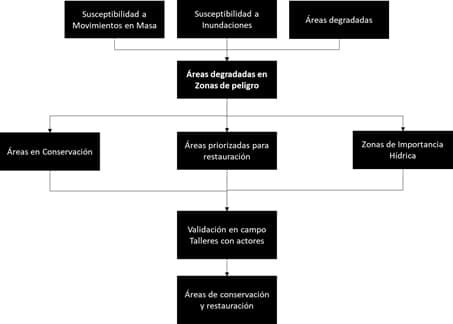

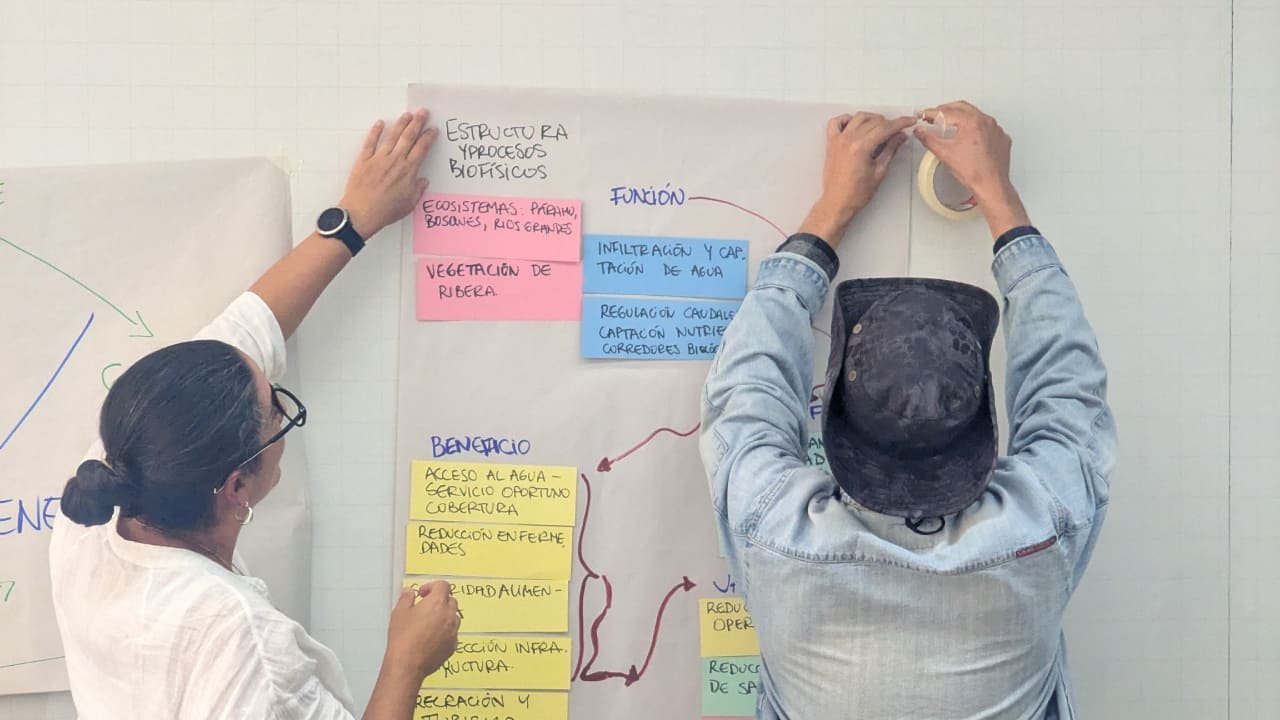

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SbN) COMO HERRAMIENTAS DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

Enfoque

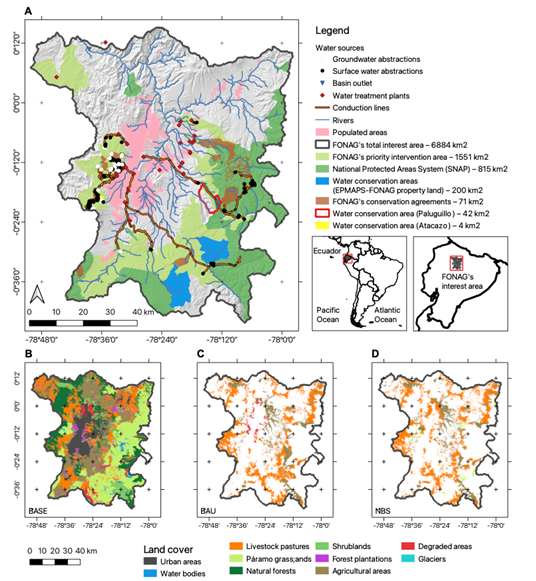

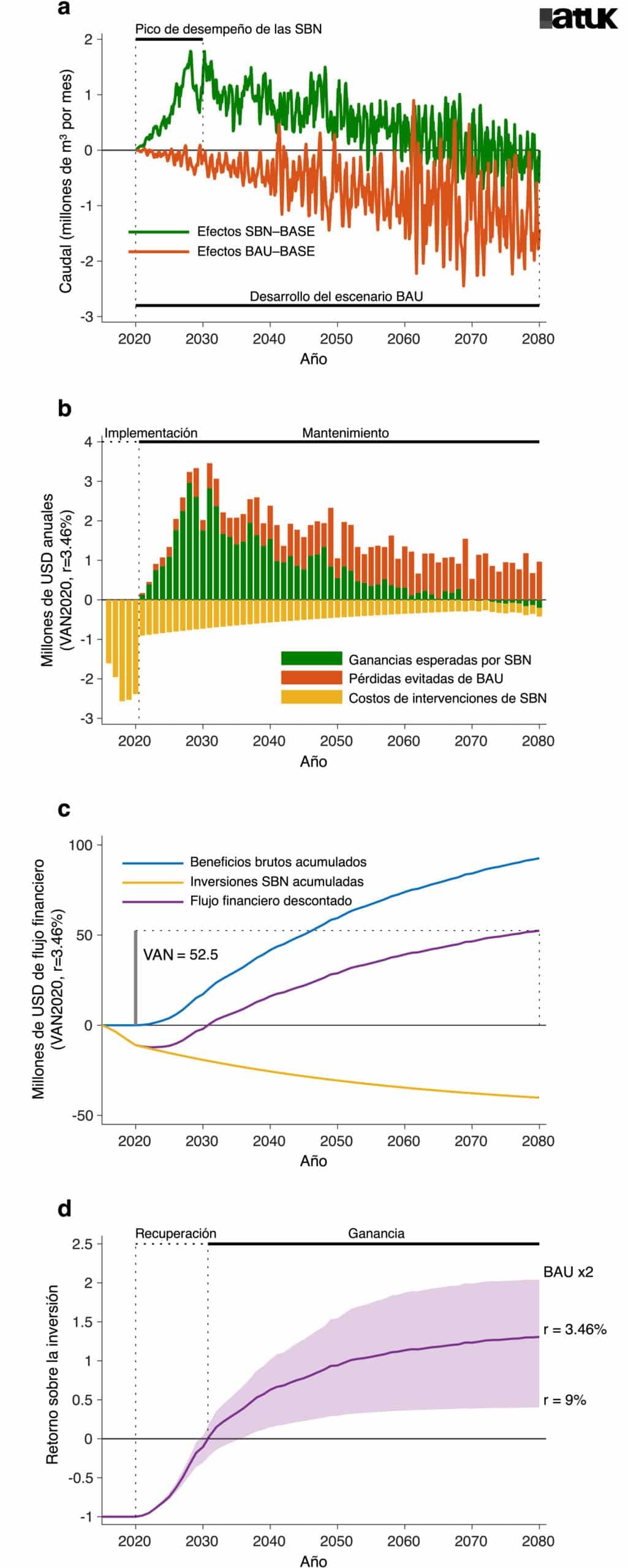

Ecuador es un país con alta biodiversidad y una gran variedad ecosistémica, por lo cual, tiene una gran ventaja para usar la naturaleza como herramienta en la gestión del agua y la aplicación de la economía circular, obteniendo beneficios económicos y ambientales en la reducción de costos y aumento de la resiliencia de los sistemas hídricos.

Objetivos

- Empoderar a los actores sobre el uso de las SbN como herramienta estratégica en el país para aplicar la economía circular en las distintas fases de gestión y en los modelos de gobernanza del agua.

- Transversalizar el uso de SbN en consumo humano (ciudades), producción agrícola e industria.

- Destacar experiencias y buenas prácticas viables en Ecuador.

- Identificar desafíos para la implementación de las SbN en la gestión sostenible del agua.

- Analizar y priorizar acciones viables en el corto y mediano plazo para la implementación de las SbN en los distintos sectores y ámbitos.

Ámbitos de aplicación

- Agricultura: reutilización del agua en riego, eficiencia hídrica y reducción de contaminación.

- Industria: reutilización de aguas tratadas, aprovechamiento de subproductos y reducción de contaminación.

- Ciudades: reutilización de aguas servidas, gestión de aguas pluviales y mejora de la calidad del agua.

- Energía: infraestructura verde para optimizar el uso del agua en energía, generación de energía a partir de procesos naturales; regeneración del ciclo del agua; sistemas energéticos que reducen el impacto ambiental.

*Imágenes tomadas, durante el proceso*

¿Quieres suscribirte a nuestro boletin mensual?

Si deseas recibir información de alto valor, puedes dejarnos tus datos y te enviaremos mensualmente nuestro boletín informativo con todas las noticias relacionadas a ciencia, economía, sociedad y tecnología.